México. Primavera de 2009. Un brote de gripe estalla y en pocas semanas se extiende por todo el mundo de forma imparable. Durante un tiempo nadie supo si se trataba de una pandemia que podría matar a millones de personas. A muchos les pilló por sorpresa. A los científicos no. Ellos llevaban tiempo anunciándolo.

«Pandemias siempre ha habido y siempre habrá», explica Salvador Macip, médico, cirujano, doctor en Genética Molecular y Fisiología Humana por la Universidad de Barcelona y director del departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Leicester. «Cualquiera que trabaje con virus es consciente de esto. El problema es que no sabemos cuándo aparecerá la siguiente ni qué microorganismo la causará. Por eso es difícil prepararse bien. Pero tenemos la certeza de que tarde o temprano habrá otra».

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y la gripe aviar de hace unos años fueron avisos del peligro global que supondría una infección por un virus nuevo si se daban las condiciones adecuadas. La mayoría de la gente pensó entonces que la reacción de políticos y expertos era exagerada, porque al final ninguna de las dos epidemias fue tan grave como se preveía inicialmente.

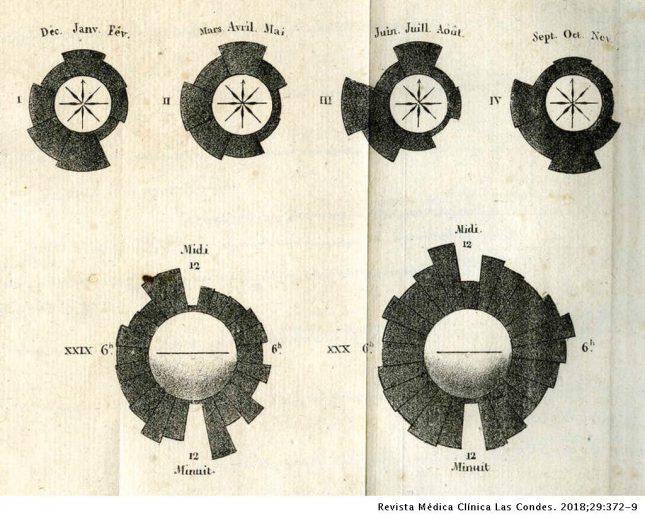

Macip pasó nueve años en el hospital Mont Sinaí de Nueva York, donde estudió el funcionamiento del sistema inmune y las infecciones y colaboró con virólogos que descubrieron las bases genéticas de los virus de las pandemia de gripe de 1918 y 2009. Considera que aquello debería habernos puesto sobre aviso de lo que puede pasar cuando aparece un virus desconocido contra el cual no tenemos defensas.

Pero no fue así. La llegada de la COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo virus llamado SARS-CoV-2, aún ha pillado a mucha gente por sorpresa, extrañada ante el hecho de que el mundo se detenga por lo que parece un resfriado un poco fuerte aunque mortal para determinados grupos de población. «Realmente, no aprendemos», dice Macip, «esta segunda gran crisis sanitaria del siglo XXI, en lo que se refiere a virus, ha provocado respuestas muy similares a la primera». Ha habido confusión, pánico e incertidumbre. De nuevo se ha gestionado mal la información y se ha creado desconfianza entre la ciudadanía. Pero hay cosas que sí han mejorado. Las medidas de protección se han tomado con mayor firmeza porque ahora sabemos lo que nos estamos jugando.

Pero aún hay que resolver muchos temas si queremos estar bien preparados para las pandemias del futuro. Porque con toda seguridad habrá otra, aunque es poco probable que aparezca dentro de la misma década, por una cuestión puramente estadística. Y este es el motivo que le llevó a escribir Las grande epidemias modernas, un libro que tiene diez años y hoy vuelve a estar de plena actualidad. Entonces ya anunciaba la llegada de un nuevo virus, cuyas consecuencias son todavía una incógnita. Sabemos que ha provocado más problemas logísticos que cualquiera de los virus de la gripe que hayamos visto recientemente; que se propaga muy rápidamente y que tiene una letalidad media relativamente baja, cercana al 1%, 10 veces más que el 0,1% de la gripe estacional, pero mucho menos que el 50%-80% del ébola.

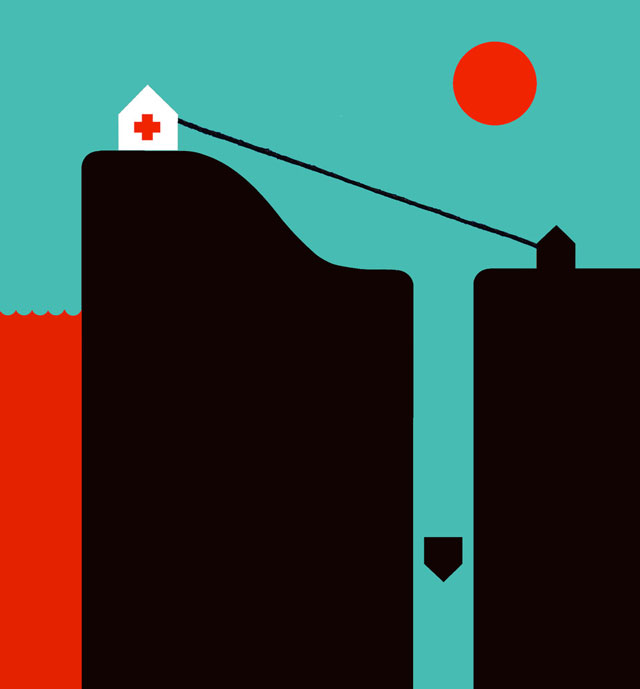

El actual coronavirus nos ha enseñado que ahora tenemos unos protocolos de actuación más claros. «Se ha dejado que cada país tomara sus decisiones, y en algunos casos se veían que estaban claramente equivocadas. Tendría que haber una coordinación a nivel mundial, porque las pandemias son problemas globales, con instrucciones claras acordadas por un grupo amplio de expertos, pero suficientemente flexibles para que se pudieran aplicar en cada territorio», señala Macip, quien añade que «también ha quedado claro que hay que invertir más en investigación y asegurarse de que el sistema sanitario tiene suficiente capacidad para asumir una crisis de estas dimensiones sin saturarse inmediatamente».

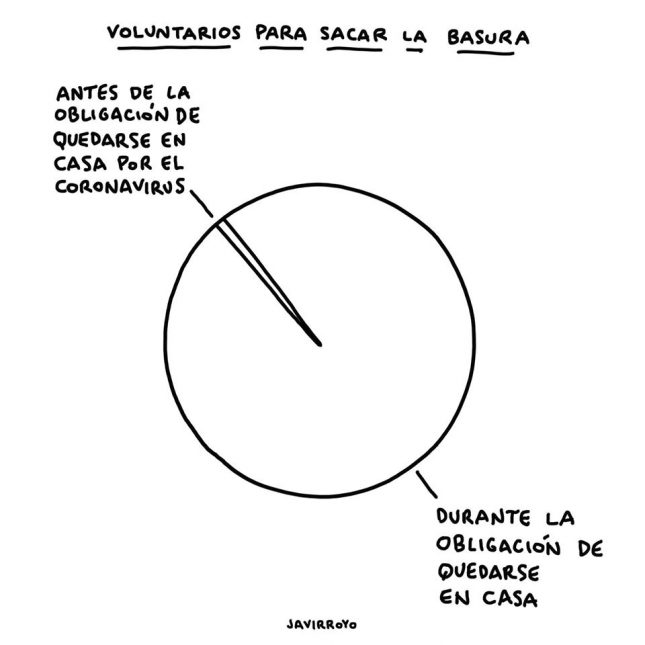

A partir de ahora, según dice Macip en su libro, los gobiernos tendrán la obligación de planificar medidas de respuesta rápida y, lo que es más importante, instruir a la población sobre cómo funciona una enfermedad infecciosa y cuál es el poder real de los microbios. Sin la participación de todos los ciudadanos no podremos hacer frente a las infecciones con garantías de éxito.

Además, señala que la actuación de las autoridades no está siendo excesiva, sino adecuada. «Aunque parezca exagerado, aislar poblaciones infectadas, promover la higiene y evitar grandes aglomeraciones de personas son estrategias muy efectivas en estas situaciones, sobre todo para evitar un colapso puntual en el sistema sanitario de un país, que acabaría causando una gran cantidad de víctimas colaterales». Y puntualiza: «Siempre habrá alguna persona que creerá que todo esto no es más que un complot o una exageración, pero lo que tenemos que conseguir es que este punto de vista sea marginal y la gente haga caso a aquellos que saben del tema».

Lo que parece claro es que no debemos bajar la guardia porque hay virus mucho peores que el SARS-CoV-2 y pueden aparecer nuevos aún más agresivos. Pero Salvador Macip es optimista. «Por tratarse de un virus relativamente benigno, bastante estable y poco letal, aunque muy infeccioso, todo hace pensar que conseguiremos controlarlo con cierta rapidez». Es posible que después haya rebrotes que probablemente no lleguen a una pandemia como la actual, una vez que una gran parte de la población sea inmune por haber entrado en contacto con el virus y tengamos las herramientas complementarias adecuadas (vacuna, antivirales…).

Aunque este profesional quiere dejar una cosa muy clara: si algo puede acabar con la humanidad es, sin duda, un virus. «Tendría que ser muy agresivo e infeccioso para que no pudiéramos encontrar a tiempo la manera de defendernos, lo que es estadísticamente difícil, aunque no imposible».

CONVIVIR CON MICROBIOS

Los microorganismos han sido siempre el principal enemigo de la humanidad. Hasta bien entrado el siglo XX, la esperanza de vida media de los humanos era de 30 o 40 años, y la mayor parte de la culpa la tenían los microbios. Con la llegada de las vacunas, los antibióticos y las medidas generales de higiene, fuimos reduciendo el impacto que tenían en nuestra salud y este fue el principal motivo de que se doblara la esperanza de vida.

Hoy siguen siendo el principal peligro. Por eso Salvador Macip quiere que, en lugar de aprender a golpes, estemos preparados para la siguiente guerra cuando aún estamos en tiempo de paz. Con su libro quiere que los microbios dejen de ser unos grandes desconocidos de los que solo hablamos cuando ya es demasiado tarde.

No son las únicas enfermedades de origen infeccioso que todavía no hemos logrado controlar. Las cuatro grandes plagas del siglo XXI son la gripe, el sida, la tuberculosis y la malaria. Son importantes por el número de personas afectadas, por su grave impacto económico y social, por su agresividad y, en algunos casos, por los pocos medios que existen para luchar contra ellas.

Algunas se han extendido por el mundo entero. Otras se circunscriben a áreas concretas, pero no por ello dejan de causar un gran número de bajas. «A diferencia del SARS-CoV-2, el virus del sida muta constantemente, hasta el punto de que es diferente en un mismo paciente unos meses después de infectarlo. Así es muy difícil diseñar una vacuna, porque no se puede encontrar una diana estable en el virus. Por suerte, los coronavirus no parece que tengan esta habilidad», tranquiliza Macip.

La pregunta es si pasará esta enfermedad a formar parte de la lista de las cuatro grandes plagas. «Espero que no. Si todo va bien, tendremos una vacuna efectiva que dará una inmunidad duradera, porque parece que este virus cambia poco. Si conseguimos que mucha gente sea resistente al virus, ya sea con vacunas o por haber superado la enfermedad, las infecciones se irán reduciendo y ya solo veremos brotes, no grandes pandemias. Pero para que esto funcione hay que tener una buena inmunidad, y aún no está claro que lo podamos conseguir», aduce el experto en virus.

En su opinión, ya nadie va a dudar de que las enfermedades infecciosas son un problema global. Comienzan en un rincón del planeta, pero nuestro estilo de vida hace que se extiendan como la pólvora. Las pandemias seguirán siendo frecuentes y debemos aprender de cada incidente para que la próxima vez todo salga mejor. Son problemas que no podemos ignorar y no queda otra que aprender a compartir el planeta con todos estos enemigos invisibles para que al final sepamos hallar entre todos ese punto tan necesario entre la alarma y la prudencia que nos permita sobrevivir como especie muchos más milenios.